スポンサーリンク

この記事は2023年5月30日に更新しました。

CAB(国土交通省航空局)取得後の運転訓練内容

CAB(国土交通省航空局)が実施するランプパス空港内運転許可が発行すると、実際にインストラクターとOJTの腕章を身につけ空港内の車両訓練を基礎から行います。

私の場合は厳しい上司だった為、少しの超過速度で怒鳴れることもありました。

走行練習前の車両乗車前には以下の確認を実施します。

- 車体にクラック(ひび割れ)や凹みがないか、タイヤの空気圧に問題がないか確認し、360度車両チェックを行います。

- 車両のチョークを外して車内に乗り込み、シートベルト、ルーム・サイドミラー、座席調整を行い問題なければ指差呼称(しさこしょう)行い発車します。

羽田空港のランプ内は基本的に時速30㎞で走行となるため、スピードに慣れるための感覚を身に着けていきます。

場所によって15kmだったり航空機に接近する際や、車両を装着する際は時速8kmなど超過スピード原因の事故が多く、CABがパトロールしてる事も良くあります。

超過スピード出さないことも大切ですが、ランプ内で必ず行うのが指差呼称です!

指差呼称とは、交差点や車両発進時に「前方よし!・後方よし!・右よし!・左よし!」など、指をさしながら実際に声を出すことです。

どのグラハン会社でも指差呼称は当たり前のように実施しており、絶対安全を心がけながら事故を防ぐために積極的に行っております。

スポンサーリンク

空港従業員が行うランプ内車両訓練内容項目

- ランプ内走行練習

- 車両後退訓練

- サービスレーンの走行

- トンネル走行

- ガスアップ(給油)手順訓練

車両後退訓練

車両後退はバック練習で、普段から車両に乗り慣れてる方であればすぐに習得できますが、乗り慣れてない方は難しく感じると思われます。

飛行機近くのGSE待機区域には車両を駐車するスペースがありますが、駐車位置によっては車両を後退して駐車することが多くあります。

また、駐車場所も車両一台分しかスペースがない場合もあり、運転者の技術が試される機会もあります。

車両後退時は誘導者を配置して後退する必要があります!

最初はカラーコーンを置いて車両後退の練習を行い、徐々に幅を狭めていき感覚を養う訓練を行い、最終的には車両と車両の間にバックが出来るように仕上げていきます。

スポンサーリンク

サービスレーンの走行

サービスレーンとは飛行機が滑走する場所のことで、初心者の方が一番重要視する場所です。

飛行機が駐機するスポットにはPBBがある固定スポットと、PBBがない沖スポットがあり、沖スポットの場合は必ずサービスレーンを車両で通過します。

サービスレーン横断前は周囲360度の確認を行い、航空機の有無や出発する航空機が無いか確実に行ってから横断します。

航空機が接近中でも距離やスピードによって横断できそうな場合は速やかに走行しても問題ありません。

空港内トンネル走行

羽田空港ランプ内にはトンネルが設けられており、昼夜問わずライトを点灯して走行をしなければなりません。

トンネル走行で注意する点は狭い個所があるので、前方に大型車両のケータリングサービス車(フードローダー車)などと対向する時は要注意です。

車体の幅が広いトーバレス車両が接近中で、トンネル入り口侵入前には一時停止線があるので、大型車両が通過後に侵入するなど細かなルールもあります。

ガスアップ(給油)訓練

ガスアップは給油のことで、ランプ内で使用する車両の多くはディーゼル(軽油)が利用されて、燃料の減り具合も早く、残り給油が1/2の場合の多くはガスアップを行います。

羽田空港のランプ内にはANAMS、AIRTECH、羽田タートルサービスの3か所でガスアップが可能で、会社によって給油場所が異なります。

通常、給油スタッフの指示によって車両を装着しますが、沢山のGSE機材を取り扱うグラハン社員は各車両の給油口を事前に把握する必要があります。

スポンサーリンク

羽田空港のランプ内の特徴

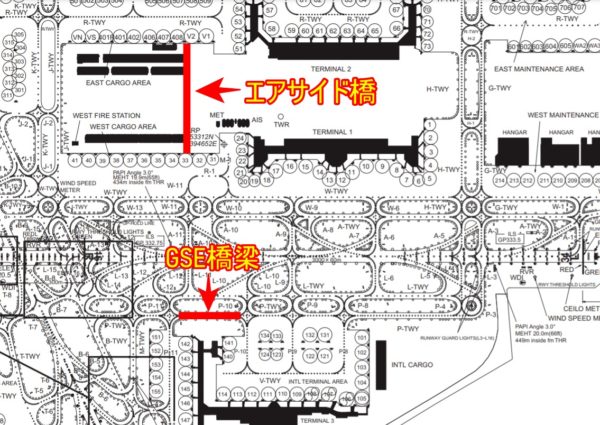

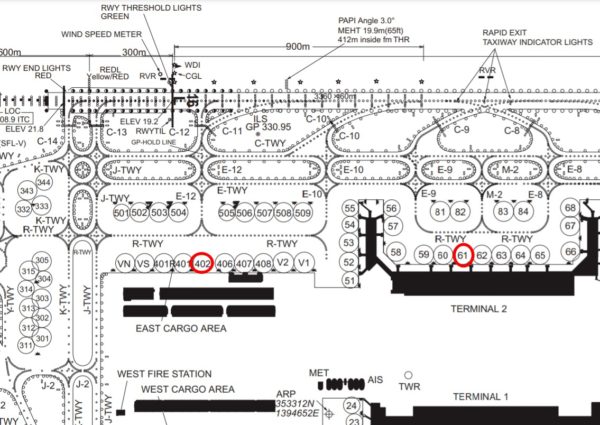

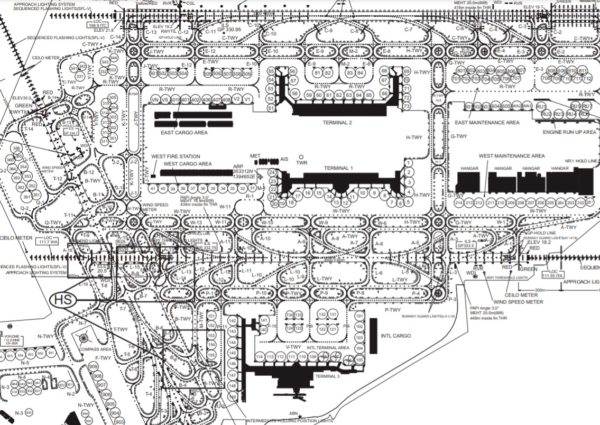

羽田空港 チャートマップ 出典:AIS JAPAN

羽田空港では第三ターミナルまであり、各ターミナルによって狭い箇所や橋が設けられております。

- 第一ターミナルの日本航空(JAL)、スカイマーク(SKY)、スターフライヤー(SFJ)

- 第二ターミナルの全日本空輸(ANA)、AIRDO(ADO)、ソラシドエア(SNJ)

- 第三ターミナルの外資系エアラインのアメリカン航空、エバー航空、アシアナ航空 など

100以上の駐機場(スポット)があるので、把握できるようエリア毎によって300番台、400番台と地区設定されております。

ご安心ください!空港に長年勤めてくるとスポットの場所も自然と覚えていきます。

スポット場所以外にも覚えておいた方が良い場所は沢山あります。

- 燃料補給場所

- コネクションバゲージを搬送する場所(TR)

- 西貨物、東貨物、国際貨物

- 預け荷物の搬入先

- ウォッシングエリア(洗機場)

- エアサイド橋・GSE橋梁

羽田空港には2か所の橋があり、第一ターミナルと第二ターミナルを結ぶエアサイド橋と、国際線にあるGSE橋梁があります。

特にエアサイド橋は2車線道路で、一般車線と追い越し車線があります。

羽田空港で2車線走行区間がある場所は、試験問題で記載されている同様に通常中央線側を走行し、追い越しする時は左側車線を走行します。

例えば、コンテナ牽引中のトーイングトラクターは、連絡車と比べ遅いので中央車線の一般車線を走行しなければなりません。

ランプパス(空港内運転許可)の合格率は以下の記事を参照ください↓

例えば、スポット60番から401番までのS/Sが発生時に、スポット場所が不安な場合はフローチャートマップで確認しておきましょう!

スポンサーリンク

車両運転訓練のカリキュラム

ランプ内走行を独り立ちするための訓練カリキュラムは約1か月です。

1か月の間にランプ内の走行感覚、危険区域、車両特性など磨き、ランプ内の注意箇所やルール等を学習します。

覚えが早い人は3週間ほどで独り立ちとなり、運転責任者として資格発令されます。

私の場合は独り立ちまで、約4週間ほどかかりました。

独り立ちができると、アルバイトの場合は時給UPする会社が多いので、頑張って取得してください!

まとめ

今回は国土交通省航空局が実施したCAB試験を無事に合格し、ランプパスに運転許可が承認され、羽田空港cab試験合格後の運転OJTはどのような訓練か解説しました。

結論を言います!

実技訓練は覚える事が多いように感じますが、体が不思議と覚えていくので毎日乗車すればスポットの場所を体で覚えていきます。

一人で運転許可が発行されると色んな場所にも行けて、空港従業員ならでは飛行機の離発着を目の前で堪能する事ができます。

ランプ内を走行するには学科で学習した事を実戦で生かすことが重要な知識となりますので、一つ一つ実技と学習をつなげるように覚えていきましょう!

スポンサーリンク